児童指導員 |

【2018年】児童指導員の資格要件・全国の給料水準療育のプロフェッショナルとして子どもたちと向き合いながら働く児童指導員。参考までに、児童指導員になるために必要な任用資格の取り方や仕事内容、給与水準をご覧ください。

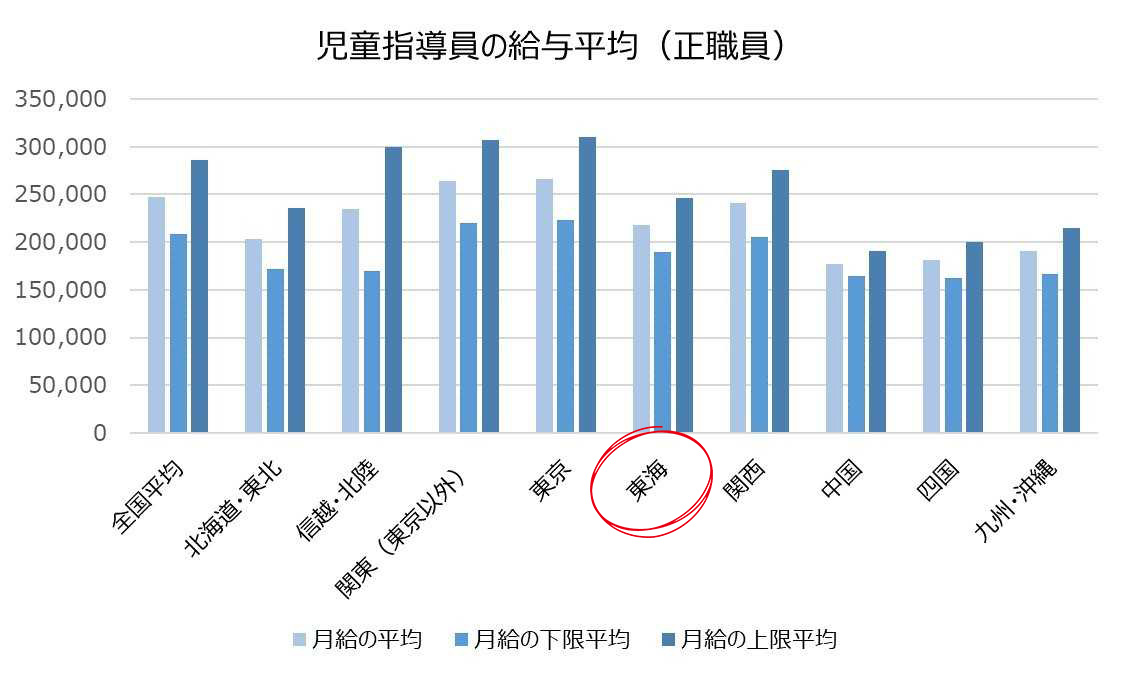

児童指導員とは?児童指導員とは、放課後等デイサービスや児童発達支援センター、重症心身障がい児を対象とした児童発達支援事業に配置が求められる厚生労働省の定めた職業です。仕事内容としては知的障がいや身体障がいを持った児童への療育や、さまざまな事情によって家族による養育が困難になった子どもたちへのケースワークなどが挙げられます。今回はそんな児童指導員のなり方や他の職種との違い、給与などを調査しました。 保育士との違いは?同じ子どもを相手にする職業として保育士がありますが、児童指導員との違いは何でしょうか?大きな違いの一つとして挙げられるのは対象とする子どもの年齢です。保育士の働く主な職場としては保育園ですが、対象は0~6歳の乳幼児です。一方、児童指導員が働く職場の対象年齢は幅広く、例として放課後等デイサービスでは6~18歳の子どもたちを相手にします。 指導員との違いは?頭に「児童」がついていない指導員との違いはどうでしょうか?働く場所は放課後等デイサービスや児童発達支援事業所で、児童指導員とほとんど変わりません。ただし、その仕事内容は異なり、児童指導員はその知識を活かした療育やケースワークを行いますが、指導員は児童指導員のサポートや子どもの送迎、事務といった役割を担います。また指導員は資格や経験がなくてもできるという点も特徴です。そのため指導員として実務経験を積み、児童指導員を目指すという方もいるようです。 どんな職場で働くの?児童指導員の配置を求められている事業は下記の3つです。 ・児童発達支援事業(児童発達支援センターを除く、主な対象を重症心身障がい児とする場合) いずれも障がいを持った子どもやその家族に対する支援を行っているという点は共通していますが、児童発達支援センター、児童発達支援事業は就学前の児童を対象とし、放課後等デイサービスは在学中の児童を対象としています。また児童発達支援センターは福祉型と医療型の2種類に分類され、福祉型では日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練を提供しています。一方医療型は児童発達支援と合わせて治療を行える環境が特徴となっています。 児童指導員として働くと給料はどのくらい?現在ジョブメドレーに掲載されている児童指導員の給与平均を算出してみると、全国の平均月給が247,259円、全国の平均時給が1,073円でした。各エリアごとに見ていくと、月給の下限平均金額は北海道・東北、信越・北陸、中国、四国、九州・沖縄とほぼ横ばいです。その一方で東京は月給・時給共に一番平均値が高く、次いで高いのは東京を除く関東エリアとなりました。ただし、一番高かった東京でも、その平均月給は309,940円となっており、さらなる給与アップを目指すには児童発達支援管理責任者へのキャリアアップなどを考える必要がありそうです。

※本調査は2017年11月時点でジョブメドレーに掲載されていた児童指導員の求人情報864件の給与情報を対象に集計したものです。 ※サンプル数が少ないため、上記2つのグラフは必ずしも実態を反映していない可能性があります。 児童指導員の任用資格を取るための要件って?そもそも「児童指導員」という名の資格は存在しません。その代わりに児童指導員として働くための任用資格があります。その児童指導員任用資格を得るためには下記の方法が挙げられます。 大学・通信制大学・短大・専門学校で取得する場合四年制大学や通信制の大学、短期大学で社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学部、学科を卒業する必要があります。ですが、卒業証書があれば児童指導員の任用資格の証明ができます。また地方厚生局長等の指定する養成施設(福祉系の専門学校)を卒業した場合も任用資格を得られます。 実務経験で取得する場合高等学校もしくは中等教育学校を卒業している場合、2年以上児童福祉事業に従事すれば任用資格を得ることができます。また3年以上児童福祉事業に従事し、厚生労働大臣または都道府県の知事から認定されても児童指導員の任用資格を取得できます。 そのほかにも小学校・中学校・高等学校教員免許を持っていて厚生労働大臣または都道府県の知事から認定された場合や、社会福祉士、精神保健福祉士のいずれかを取得している場合も同じように任用資格を得られます。ただし任用資格とは「その職種になるための資格を有する」というものなので、任用資格だけでは児童指導員とは名乗れません。児童指導員として働き始めてから初めて「児童指導員」を名乗ることができます。また働くためには公立の施設の場合は公務員試験を受験する必要がありますし、私立の場合もその施設が行っている採用試験を受ける必要があります。

まとめ幅広い年齢層の子どもたちと向き合い、療育・ケースワークを行っていく児童指導員についてご紹介しました。厚生労働省の出した平成28年社会福祉施設等調査の概況によれば、平成25年の児童発達支援事業は2,802事業所、放課後等デイサービス事業は3,909事業所だったのに対し、平成28年には児童発達支援事業は約2倍の4,984事業所、放課後等デイサービス事業に関しては約2.5倍の9,385事業所と大幅に増加しており、児童指導員という職業は今後もニーズの増加が見込まれます。子どもと関わる仕事として保育士や幼稚園教諭ともうひとつ、児童指導員という仕事もぜひ候補に加えてみてくださいね。 ②児童発達支援管理責任者の資格要件

|